年末調整 第4回 保・配特

そしていよいよ、④ 所得控除 です

年末調整はこの「所得控除」さえ押さえれば終わったも同然です

所得控除とは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味して所得を減額してくれるものです

サラリーマンの方が年末に会社から緑色の(今年は黒)用紙が配られて、

記入するものは上記個人的事情を自己申告する手続きになります

あの用紙は二種類あって、

我々業界では「マル保」と「マル扶」と呼んでいます

(用紙の右上に〇して「保・配特」、「扶」と記されているから)

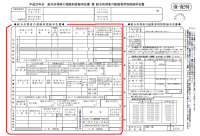

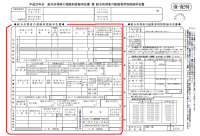

まずは「マル保」↓です

生命保険料控除・・・・その年に支払った保険料によって一定金額が所得から控除されます(保険会社から送られる証明書の添付が必要です)

【注意点】

・生命保険(一般)と年金保険(個人年金)は別々に最高5万円(合計10万円)まで控除可能

・どちらの保険に該当するかは保険会社から送られてくる証明書に記載されています

・支払い保険料10万円超で最高5万円の控除、つまり10万円超えたら11万円も1000万円も控除額は5万円が限界

地震保険料控除・・・・損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合に、最高5万円が控除できます(保険会社から送られる証明書の添付が必要です)

【注意点】

・一定の損害保険料も控除できますがその場合は保険会社から証明書が送られてきます(旧長期損害保険と呼ばれます)

・地震保険料は最高5万円まで支払金額がそのまま控除金額になります

・地震と旧長期損害保険が同一の契約(JAの建物更正など)の場合はどちらかを選択します

社会保険料控除・・・・第1回で説明しました社会保険料のほか、介護保険料や後期高齢者医療保険料等の保険料が支払金額で控除できます

【注意点】

給与から天引きされた分は勤務先が把握していますので記入する必要はありませんが、以下の支払い分は記入しないと控除されませんので気をつけてください(漏れが多い事項です)

・一緒に暮らす家族の社会保険料を支払った額

・中途退職などで無職の期間中に支払った国民年金や国民健康保険

・勤務先が社会保険に加入しておらず、自分で支払った国民年金と国民健康保険

なお国民年金と国民年金基金につきましては証明書の添付が必要です(国民健康保険は添付不要)

小規模企業共済等掛金控除・・・・小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金が支払金額で控除できます(該当する方は少ないかもしれません)

以上簡単な説明ですので説明不足な部分があるかと思いますし、

詳しくは「マル保」の裏面に記載されています

下記URLを参照すれば完璧であると思います

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

年末調整はこの「所得控除」さえ押さえれば終わったも同然です

所得控除とは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味して所得を減額してくれるものです

サラリーマンの方が年末に会社から緑色の(今年は黒)用紙が配られて、

記入するものは上記個人的事情を自己申告する手続きになります

あの用紙は二種類あって、

我々業界では「マル保」と「マル扶」と呼んでいます

(用紙の右上に〇して「保・配特」、「扶」と記されているから)

まずは「マル保」↓です

生命保険料控除・・・・その年に支払った保険料によって一定金額が所得から控除されます(保険会社から送られる証明書の添付が必要です)

【注意点】

・生命保険(一般)と年金保険(個人年金)は別々に最高5万円(合計10万円)まで控除可能

・どちらの保険に該当するかは保険会社から送られてくる証明書に記載されています

・支払い保険料10万円超で最高5万円の控除、つまり10万円超えたら11万円も1000万円も控除額は5万円が限界

地震保険料控除・・・・損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合に、最高5万円が控除できます(保険会社から送られる証明書の添付が必要です)

【注意点】

・一定の損害保険料も控除できますがその場合は保険会社から証明書が送られてきます(旧長期損害保険と呼ばれます)

・地震保険料は最高5万円まで支払金額がそのまま控除金額になります

・地震と旧長期損害保険が同一の契約(JAの建物更正など)の場合はどちらかを選択します

社会保険料控除・・・・第1回で説明しました社会保険料のほか、介護保険料や後期高齢者医療保険料等の保険料が支払金額で控除できます

【注意点】

給与から天引きされた分は勤務先が把握していますので記入する必要はありませんが、以下の支払い分は記入しないと控除されませんので気をつけてください(漏れが多い事項です)

・一緒に暮らす家族の社会保険料を支払った額

・中途退職などで無職の期間中に支払った国民年金や国民健康保険

・勤務先が社会保険に加入しておらず、自分で支払った国民年金と国民健康保険

なお国民年金と国民年金基金につきましては証明書の添付が必要です(国民健康保険は添付不要)

小規模企業共済等掛金控除・・・・小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金が支払金額で控除できます(該当する方は少ないかもしれません)

以上簡単な説明ですので説明不足な部分があるかと思いますし、

詳しくは「マル保」の裏面に記載されています

下記URLを参照すれば完璧であると思います

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm